社会基盤

鉄筋コンクリート構造物の品質確保/維持管理、品質確保システム、高強度/高耐久コンクリート

我が国で深刻な社会問題になっている鉄筋コンクリート(RC)構造物の老朽化対策に取り組みます。具体的には、既設RC構造物の劣化診断、機能性塗料を利用したコンクリートの変状モニタリング、新設RC構造物の高耐久化を目指した産官学の協働システム、超高強度/超高耐久コンクリートパネルを用いた恒久的な補修工法の開発等が近年のテーマです。コンクリート材料の高性能化/高機能化を通して安全・快適な社会の実現に貢献します。

持続可能な都市・地域の形成に関する研究

自然災害リスクや人口減少社会に対応する,安全で暮らしやすい,持続可能な都市・地域の実現に向けて研究に取り組んでいます。また,楽しく暮らせる都市・地域の具体的な空間の提案,地域住民や行政との協働による計画づくり,実践にも取り組んでいます。

建築構造部材の耐震設計法に関する研究

地震大国日本おいて、建築構造物の耐震安全性を確保するために、また、省資源や施工性の観点から経済的および力学的に材料を適材適所に配置することにより,優れた性能をもつ新しい建築構造を実験的手法を用いて開発しています。人々の暮らしが地震等の自然災害よって脅かされない世の中が実現できることを目標にし,日々研究に励んでいます。

労働安全に関する研究・地域活性に関する研究・腐食及び疲労に関する研究

現在の日本は人口減少社会で少子高齢化社会です。労働者不足の影響で個人の業務負担や責任は増すばかりであり、労働災害に遭う確率が上がっています。そのためには労災防止対策を講じる必要があります。本研究室では、1人でも労働災害に遭わないことを目的にして労災防止対策を検討して、労働環境・教育環境・地域環境を調和しながら地域経済の活性を目指しています。

ロバスト性・冗長性に優れた建物および都市の構築

地震大国である日本では構造工学の発展が日々の安心・安全を支えています。そこで、生命・財産・文化の保全、都市機能の維持、環境負荷の低減を目指した構造工学理論を発展させるため、建物の力学挙動を把握し、先端的な建築構造の実現を目標に研究を行っています。

地盤防災および地盤調査技術に関わる研究

地盤を土粒子一粒一粒のミクロの視点から見直すことによって,土粒子~水~空気の3相から成る「土・地盤」の物理・力学的特性を一から考え直します。これにより,大雨や地震の時に地盤災害が生じるメカニズムを明確に定義し,土砂災害発生までの余裕度や,地震時の液状化発生危険度などを定量的に示します。また,過去の自然災害事例を研究して地形ごとの危険度を分析したり,地盤の奥深くの調査技術の開発等も行っています。

粒状体のような剛体要素集合体のせん断特性についての研究

本研究室では、石積み構造物や空積みブロック擁壁、不飽和土などの粒状体を対象に、その安定性や変形挙動の粒状要素法による解析、砂の繰返し非排水三軸試験等を行います。構造物の安全性評価や自然災害に強いインフラ設計に寄与するため、現象を力学的に定量化する研究を進めています。

基礎水理・乱流・防災水理に関する研究

水理模型実験と数値計算を駆使して、実河川の水理の諸現象の解明に取り組んでいます。流れを可視化し、治水や防災に役立てる実用的研究にも展開します。

排水等からの有用物質の回収に関する研究

地球・地域環境の悪化、生物多様性の劣化および鉱物資源の枯渇などの問題が深刻化している中、持続可能な経済社会システムの構築の必要性が叫ばれています。生物学的手法、電気化学的手法などにより、持続可能なエネルギー・資源循環システムの構築を目指します。

地域や市民参加による都市計画策定プロセスに関する研究

1)まちづくりにおける市民・行政・議会の役割に関する研究、2)非行政組織の取り組みに関する実証的研究、3)中心市街地・観光地のまちづくり活動の実践的研究、4)市民参加型まちづくり活動に関する研究を進めています。

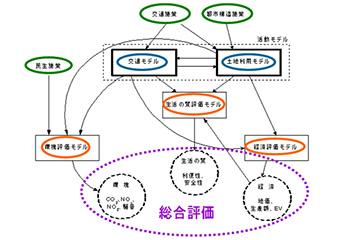

総合的な都市環境評価に関する研究

都市環境について複数の指標に基づく総合的な評価システムを研究しています。1)地域・都市の正(+)の魅力に着目した研究、2)災害等の負(-)の魅力に着目した研究を進めています。

調査データを用いた生活・行動分析

1)生活・行動分析(生活質、交通行動、居住意向)、2)地域イメージ(定性的な情報の定量化、風景・景観)に関する研究をしています。将来も住み続けたくなる地域、都市について探求しています。DXの活用を推進しています。

定量的な予測・評価に基づく都市・交通計画

1)公共交通ネットワーク計画、2)交通需要予測・交通流シミュレーション、3)都市構造・土地利用のあり方(コンパクトシティ等)に関する研究に取り組んでいます。

アセットマネジメント(安全かつ快適に維持する技術)とレジリエンス強化(災害に強い街作り)に関する研究

近年では、インフラ設備の劣化損傷による老朽化問題が着目されています。さらに自然災害の増加によって異常な力によって、構造物が同時多発的に深刻な損傷を負う機会が増えています。私たちの研究室では、人々の命と生活を守ることをテーマに、アセットマネジメント(安全かつ快適に維持する技術)とレジリエンス強化(災害に強い街作り)に関する研究を行っています。

- 1