情報・生命基礎実習

理工学分野の研究では実験による検証が求められます。本実習では、重量や容量の測定、吸光度測定、滴定、顕微鏡による生体組織や微生物の観察、電気回路および電子回路、電波、信号の測定などの基本的な実験に取り組み、情報・生命工学群での学びや研究に必要な実験機器や器具の取り扱い方法を学ぶと共に原理・法則を理解します。また、実験結果をレポートにまとめる作業を通して、研究報告書の作成方法の基本を学びます。

情報・生命工学概論Ⅰ&Ⅱ

情報・生命工学群の教育・研究を担当する教員は、情報サイエンス、生体医工学、バイオテクノロジーなどの分野で多様な研究に取り組んでいます。本講義では、各教員が1回ずつ講義を行うオムニバス形式で実施し、研究テーマや専門分野、産業や社会との関連について解説します。情報・生命工学群で学修するための基礎知識を学ぶと共に各研究分野と社会との関連についての理解を深め、自身の進路、配属プログラムを選択する一助とします。

情報・生命工学群の教育・研究を担当する教員は、情報サイエンス、生体医工学、バイオテクノロジーなどの分野で多様な研究に取り組んでいます。本講義では、各教員が1回ずつ講義を行うオムニバス形式で実施し、研究テーマや専門分野、産業や社会との関連について解説します。情報・生命工学群で学修するための基礎知識を学ぶと共に各研究分野と社会との関連についての理解を深め、自身の進路、配属プログラムを選択する一助とします。

プログラミング言語・演習

どのような分野でも情報が溢れている現代、コンピュータプログラムを駆使しデータを扱う能力は大きな武器となります。この演習では、情報・生命工学群の全ての学生にプログラミングの知識を習得してもらいます。C 言語で演習を行い、条件分岐や繰り返しといった、プログラミングに必要な基礎的な考え方を演習します。教員・ティーチングアシスタントがサポートすることで、確実に力をつけられるように演習を進めます。

どのような分野でも情報が溢れている現代、コンピュータプログラムを駆使しデータを扱う能力は大きな武器となります。この演習では、情報・生命工学群の全ての学生にプログラミングの知識を習得してもらいます。C 言語で演習を行い、条件分岐や繰り返しといった、プログラミングに必要な基礎的な考え方を演習します。教員・ティーチングアシスタントがサポートすることで、確実に力をつけられるように演習を進めます。

解剖生理学

われわれのからだに備わる生体恒常性(環境変化が起こっても正常な状態に維持するためのしくみ)は生命を維持するために重要であり、人体を構成するさまざまな臓器や器官の協調的な働きが関わっています。解剖生理学では、臓器や器官の特徴的な構造や形態(解剖)と機能や仕組み(生理)を統合的に学び、生命維持のしくみを理解します。

われわれのからだに備わる生体恒常性(環境変化が起こっても正常な状態に維持するためのしくみ)は生命を維持するために重要であり、人体を構成するさまざまな臓器や器官の協調的な働きが関わっています。解剖生理学では、臓器や器官の特徴的な構造や形態(解剖)と機能や仕組み(生理)を統合的に学び、生命維持のしくみを理解します。

バイオインフォマティクス

生命現象はゲノムDNA にコードされた遺伝子配列が、タンパク質のアミノ酸配列に翻訳され、決まった形に折り畳まれて、様々な物質と相互作用することで維持されています。DNA 配列やアミノ酸配列は1次元の配列情報であり、こうしたデジタルな情報により生命が形作られているのは驚くべきことです。現在では、ゲノム配列を正確に読む技術が発達し、膨大な量の情報が蓄積されていますが、これらの配列の意味を理解して、農作物などの生産・改善や、病気の診断・治療に役立てるためには、まだ調べなければならないことが多く残されています。本講義では、これらの配列情報や、タンパク質の立体構造データをもとに、分子を基盤とする生物学に対する理解を深め、配列情報の比較、データベースからの類似配列の検索、変異による機能変化や生物の進化、などについて、生命現象の研究の基礎となる情報解析技術を習得することを目的とします。

生命現象はゲノムDNA にコードされた遺伝子配列が、タンパク質のアミノ酸配列に翻訳され、決まった形に折り畳まれて、様々な物質と相互作用することで維持されています。DNA 配列やアミノ酸配列は1次元の配列情報であり、こうしたデジタルな情報により生命が形作られているのは驚くべきことです。現在では、ゲノム配列を正確に読む技術が発達し、膨大な量の情報が蓄積されていますが、これらの配列の意味を理解して、農作物などの生産・改善や、病気の診断・治療に役立てるためには、まだ調べなければならないことが多く残されています。本講義では、これらの配列情報や、タンパク質の立体構造データをもとに、分子を基盤とする生物学に対する理解を深め、配列情報の比較、データベースからの類似配列の検索、変異による機能変化や生物の進化、などについて、生命現象の研究の基礎となる情報解析技術を習得することを目的とします。

情報ネットワーク

情報ネットワークは、スマートフォンやパソコンなどに搭載されるネットワーク通信の基本となる仕組みを理解するための科目です。ネットワーク通信は、立体的な階層構造を持ち、身近なWeb や電子メールなどのネットワークアプリケーションを処理する上位の階層から、ネットワークデータを電気信号に変換して光ケーブルやWi-Fiへの送信を処理する下位の階層まで学習します。わたしたちが日常利用している情報ネットワークに対する理解を深めます。

情報ネットワークは、スマートフォンやパソコンなどに搭載されるネットワーク通信の基本となる仕組みを理解するための科目です。ネットワーク通信は、立体的な階層構造を持ち、身近なWeb や電子メールなどのネットワークアプリケーションを処理する上位の階層から、ネットワークデータを電気信号に変換して光ケーブルやWi-Fiへの送信を処理する下位の階層まで学習します。わたしたちが日常利用している情報ネットワークに対する理解を深めます。

論理回路

論理回路は、コンピュータの構成を理解するための基礎科目です。授業では、まず命題と呼ばれる短文を与え、その是非を問う命題論理学からスタートします。次に命題論理学を数学として扱えるようにしたブール代数を学びます。最後にブール代数に対応する論理回路を具体的に組み合わせることでコンピュータを構成する方法を学びます。また、論理回路を抽象化することでコンピュータの原理を示すことができることも学びます。

論理回路は、コンピュータの構成を理解するための基礎科目です。授業では、まず命題と呼ばれる短文を与え、その是非を問う命題論理学からスタートします。次に命題論理学を数学として扱えるようにしたブール代数を学びます。最後にブール代数に対応する論理回路を具体的に組み合わせることでコンピュータを構成する方法を学びます。また、論理回路を抽象化することでコンピュータの原理を示すことができることも学びます。

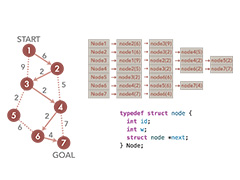

データ構造とアルゴリズム

良いプログラムとは、速く実行できたり、大量のデータを効率よく処理できたりするプログラムです。データ構造とアルゴリズムでは、良いプログラムを書くための基本的な知識を修得します。例えば、地図をコンピュータに格納するためのデータ構造や、目的地までの近道を見つけるアルゴリズムなどは、私達の社会生活で日常的に使われています。START からGOAL までの行き方は13通りあり、長さ16の最短経路は1つだけです。最短経路を見つけるにはダイクストラ法というアルゴリズムを使います。

良いプログラムとは、速く実行できたり、大量のデータを効率よく処理できたりするプログラムです。データ構造とアルゴリズムでは、良いプログラムを書くための基本的な知識を修得します。例えば、地図をコンピュータに格納するためのデータ構造や、目的地までの近道を見つけるアルゴリズムなどは、私達の社会生活で日常的に使われています。START からGOAL までの行き方は13通りあり、長さ16の最短経路は1つだけです。最短経路を見つけるにはダイクストラ法というアルゴリズムを使います。

プログラミング言語・演習Ⅲ

プログラミング言語・演習Ⅲでは情報をどのような形式で表現するか(データ構造)と、問題を解決するための考え方(アルゴリズム)を習得します。データの並べ替え(ソート)や、最適な組み合わせを求める問題(最適化問題)などを、アルゴリズムを駆使したプログラミングによって解決し、その計算時間を計測・比較します。これらは、日常的に遭遇する様々な問題を解決するためにも役立ちます。

プログラミング言語・演習Ⅲでは情報をどのような形式で表現するか(データ構造)と、問題を解決するための考え方(アルゴリズム)を習得します。データの並べ替え(ソート)や、最適な組み合わせを求める問題(最適化問題)などを、アルゴリズムを駆使したプログラミングによって解決し、その計算時間を計測・比較します。これらは、日常的に遭遇する様々な問題を解決するためにも役立ちます。

ゼミナール

情報システムプログラムを選択した学生は、3年次後期に研究室に仮配属になりゼミナールを受講します。受講者は事前に研究室を訪問して教員と話し、希望の研究室を選びます。各研究室の割り振り人数には上限を設け、少人数制をとっています。少人数制のジムで好きなメニューを選び、インストラクターの個別指導を受け、参加者が互いに声を掛け合って研究のための基礎的な筋肉をつけます。和やかな雰囲気の中で知識を血肉とすることができるのは、小さな大学が持つ大きなメリットです。

情報システムプログラムを選択した学生は、3年次後期に研究室に仮配属になりゼミナールを受講します。受講者は事前に研究室を訪問して教員と話し、希望の研究室を選びます。各研究室の割り振り人数には上限を設け、少人数制をとっています。少人数制のジムで好きなメニューを選び、インストラクターの個別指導を受け、参加者が互いに声を掛け合って研究のための基礎的な筋肉をつけます。和やかな雰囲気の中で知識を血肉とすることができるのは、小さな大学が持つ大きなメリットです。

医用機器工学

臨床現場および民生機器の中で使われる医療機器と生体計測機器技術に関して安全な稼動に必要な要素や条件を学習し、ヒトの様々な生体活動の計測を通して診断や生体機能評価をするために欠かせない可視化や数値化に対する基礎知識を習得します。

臨床現場および民生機器の中で使われる医療機器と生体計測機器技術に関して安全な稼動に必要な要素や条件を学習し、ヒトの様々な生体活動の計測を通して診断や生体機能評価をするために欠かせない可視化や数値化に対する基礎知識を習得します。

近年の医療機器はセンサー技術やデジタル技術の急速な発達で、機器そのものの計測原理や構造上の変化が目まぐるしい領域ですが、代表的機器に関し基本原理と臨床における意義の基礎的理解の基盤に立って、新しい計測方法の有用点や問題点のほか、この先に考えられる改善の可能性について考え、生体計測技術全般に対する応用力を高めることを目指します。

CAD

近年、3D プリンターを活用した、患者にフィットした人工器官や固定器具をその場で印刷する技術が開発されています。本授業では医療分野での3D プリンターの応用を想定した3D モデリングの技術を身につけます。基礎的な3D モデリングを学び、素材や器具の特性をシミュレーションできるCAE を使って、応用例を学びます。自らデザインした3D モデルを3D プリンターで印刷して、耐久性や利便性を確認しながら、理解と技術を深めます。

近年、3D プリンターを活用した、患者にフィットした人工器官や固定器具をその場で印刷する技術が開発されています。本授業では医療分野での3D プリンターの応用を想定した3D モデリングの技術を身につけます。基礎的な3D モデリングを学び、素材や器具の特性をシミュレーションできるCAE を使って、応用例を学びます。自らデザインした3D モデルを3D プリンターで印刷して、耐久性や利便性を確認しながら、理解と技術を深めます。

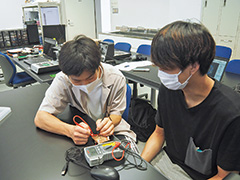

医工学プロジェクト

この授業では、今まで座学で勉強した電気電子工学、生体計測工学、組み込みシステム、生体情報工学、信号処理などの知識を集大成して総合的に応用して、生体信号(心電図)を計測するための電子回路(心電計)を設計・制作し、実際の心電図を計測します。さらに心電図データをコンピュータに取り込みデジタル信号処理を行い、体の状況に関する情報を解析します。設計制作、実験、解析及び成果発表などの一連の実践的な活動を通して、医療機器の開発研究の一部を体験できる授業です。

この授業では、今まで座学で勉強した電気電子工学、生体計測工学、組み込みシステム、生体情報工学、信号処理などの知識を集大成して総合的に応用して、生体信号(心電図)を計測するための電子回路(心電計)を設計・制作し、実際の心電図を計測します。さらに心電図データをコンピュータに取り込みデジタル信号処理を行い、体の状況に関する情報を解析します。設計制作、実験、解析及び成果発表などの一連の実践的な活動を通して、医療機器の開発研究の一部を体験できる授業です。

食品製造学

食品の材料となるものの多くは生物由来であり、物理的・化学的・生物学的な技術を使って加工して付加価値を高めることが食品製造の目的です。食品製造の過程で実施される様々な技術、素材の特徴や含有成分の変化などを学びます。また、食品製造の現場で食品の安全性を確保するために必要な食品衛生管理、関連する法律についても学びます。

食品の材料となるものの多くは生物由来であり、物理的・化学的・生物学的な技術を使って加工して付加価値を高めることが食品製造の目的です。食品製造の過程で実施される様々な技術、素材の特徴や含有成分の変化などを学びます。また、食品製造の現場で食品の安全性を確保するために必要な食品衛生管理、関連する法律についても学びます。

微生物生理学

微生物生理学では、地球上に存在する微生物の多様性を、微生物の増殖、物質代謝、エネルギー代謝から理解を進めています。糖代謝を中心とする発酵、好気的条件での有機物の分解等によるエネルギー獲得、さらに光合成、無機物酸化による同化作用等について学びます。学生が自ら学び、自ら語る体験も授業に積極的に取り入れています。

微生物生理学では、地球上に存在する微生物の多様性を、微生物の増殖、物質代謝、エネルギー代謝から理解を進めています。糖代謝を中心とする発酵、好気的条件での有機物の分解等によるエネルギー獲得、さらに光合成、無機物酸化による同化作用等について学びます。学生が自ら学び、自ら語る体験も授業に積極的に取り入れています。

植物栄養学

食糧問題の解決に向けて、植物の生産性の向上は重要な課題の一つです。植物の生産性を向上させるうえで、植物がどのようにして外から養分を取り入れて物質生産に活かしているのかを理解することが不可欠です。そのために植物栄養学では、植物の環境応答や代謝について学ぶとともに、植物にとっての養分の特性や機能についても学びます。

食糧問題の解決に向けて、植物の生産性の向上は重要な課題の一つです。植物の生産性を向上させるうえで、植物がどのようにして外から養分を取り入れて物質生産に活かしているのかを理解することが不可欠です。そのために植物栄養学では、植物の環境応答や代謝について学ぶとともに、植物にとっての養分の特性や機能についても学びます。

研究室

将来について

取得可能な資格

卒業後の主な進路

- 進学(大学院博士前期課程)

- 情報通信企業

- 機械・医療用機器等関連企業

- 国家公務員

- 地方公務員

- 食品・化学・医療品関連企業 ほか