|

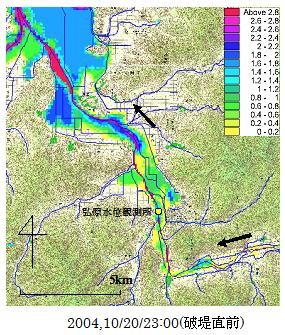

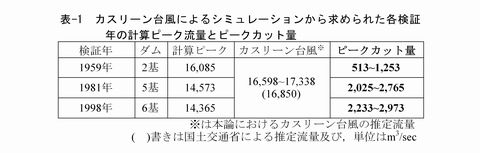

円山川支流域における洪水流出と氾濫予測に関する研究 ―2004年台風23号を対象とした解析事例― 2004年10月に発生した台風23号は,兵庫県北部を流れる円山川流域に,2日間で278mm(40年確率),12時間で206mm(80年確率)の豪雨をもたらし,本川,出石川に3箇所の堤防の決壊・欠損が生じた.その影響による被害規模は,浸水面積は4,083ha,死者は5人にも及んだ.本研究では,円山川支流の出石川流域および奈佐川流域を対象に,その流域の降雨応答特性を解明し,洪水流出予測手法を検討した.また,この予測値の妥当性およびこの手法の実用性を検討するため,2004年台風23号出水時の洪水流出予測および二次元不定流解析を行い,浸水実績図や水害記録を基に洪水氾濫現象の再現性を評価することにした. その結果,出石川では,洪水流出予測ピーク流量約1,700m3/sの解析結果に高い再現性が得られた.全体的に円山川合流点から次第に上流へと越流が始まり,浸水区域が広がっていった.検証地点より上流域では,94%の浸水面積を再現することができ,浸水深については,水害記録に示されている地点の時系列的な再現性も良好であった.また,任意の地点の最大浸水深も浸水実績図とほぼ同様の結果を示した.弘原地点より上流域の浸水区域の再現性は良かったことから,この予測ピーク流量1,700m3/sは妥当であるといえる.従って,実測流量1,200m3/sに対し,弘原地点より上流の越流氾濫により500m3/sのピーク低減を再現できた. 弘原地点より下流域にある鳥居地区では,破堤前後の浸水面積に大きな変化は無く,浸水面積の再現は72%にとどまった.しかし,最大浸水深は,鳥居地区の下流に近い区域で浸水実績図とほぼ同じ値を示した. |

出石川の二次元不定流解析結果  破堤前後の鳥居地区の解析結果 |

|

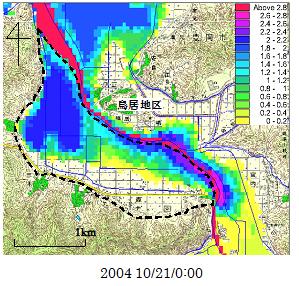

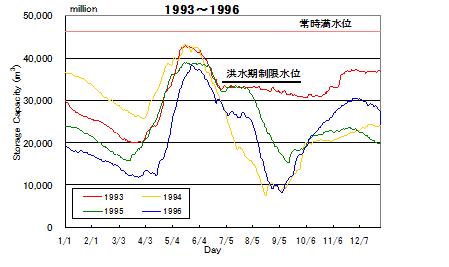

利根川上流域の渇水期におけるダムの貯水容量とその運用 利根川流域では,最近の30ヵ年を見ても2〜3年に一回の割合で渇水が頻発している状況である.一度渇水となると,取水制限が1ヶ月以上の長期にわたり実施される傾向にあり,社会生活,経済活動などに大きな影響を残してきた.根川上流ダム群8つを対象に,1993年〜2004年の12年間の各ダムの貯水容量の変動・ダムへの流入量・ダム放流量等のデータから,渇水期におけるダムのコントロールについての検討を行った.また,渇水年と非渇水年の相違点を検証し,ダム運用の違いを明らかにすることを目的とした. 渇水で取水制限が実施された1994年・1996年におけるダム毎の貯水容量の変動は,矢木沢ダム・奈良俣ダム・下久保ダム・草木ダムで洪水期に大きく減少している.1996年の各ダムからの放流量は,一年で一番多く放流されたのが6月であったが,その翌月には約半分に,9月にはその5分の1程度の放流量となった.1996年の渇水は,例年より貯水容量が少ない傾向であったにも関わらず,6月に放流しすぎた傾向がある.その結果,夏期制限水位よりも貯水位を低下させすぎてしまったため,8月後半の急な水需要増加に対し,貯水容量不足に陥り,対応できなかったと推察される.6月から7月に翔けて夏期制限水位に下げる際,今後3カ月の天気予測に基づき水位調整の実施を検討するが,1996年については予測が甘く,貯水位を下げすぎたことが,渇水を誘発させた要因の一つと考えられる. 渇水年と非渇水年で異なったダム運用が,矢木沢ダムと奈良俣ダムでなされていたことも明らかとなった.渇水年では,矢木沢ダムと奈良俣ダムが最も大きく利水に貢献しており,流入量がほとんど無い状態であっても,下流に対して利水補給を行うために,多くの放流が行われていた.また,下久保ダム・草木ダムでも,渇水時に流入量以上の放流を行っている事象も見られた.しかし,渇水年であっても藤原ダム・薗原ダムは流入量以上の放流を行うようなダム操作はなされていない.渇水年,非渇水年に係わらず,藤原ダムと薗原ダムのダム操作に相違点は見られなかった.非渇水時では,すべてのダムに多くの流入量が見込まれる時に,上流に位置する矢木沢ダム・奈良俣ダムは放流せず,ダムで貯留するコントロールが行われている.一方,下流部の草木ダム・相俣ダムなどは,洪水時,降雨を一時貯留した後,次の洪水に備え,流入量を放流するダム操作が行われていることがわかった. |

利根川ダム群の貯水量の年間サイクル  8ダム総貯水容量 |

|

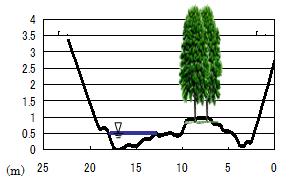

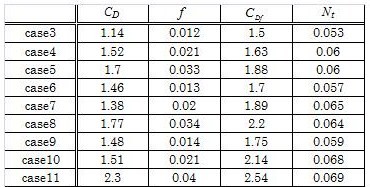

河道内樹林の縦断拡大が洪水時の抗力と粗度係数に与える影響 多自然型川づくりのように自然との調和,共生を重点に置いた河川改修が全国で行われている.河道内樹木は景観的価値と共に生物の生息場としての機能を有していることから保全の対照になる.しかし洪水時には流下能力を低下させる要因になり,治水とのバランスが大きな課題となる.また,洪水時には樹林の捕砂能力により背部に州を形成する要因となる.そのため,樹林化は縦断的に拡大するケースが多い.河道内樹林の横断方向への繁茂は疎通能力を低減させることから伐採の対象になりやすいが縦断方向への繁茂を検討した研究事例は少なく伐採は河川管理者の判断に頼る現状がある. 本研究では単断面開水路を用い,川幅20m程度の直線河道に樹木が縦断方向に拡大分布することを想定した水理実験を行った。これにより樹林が持つ洪水時の流下能力に及ぼす影響を,抗力と合成粗度係数を用いて把握することを目的とする. 研究は河道内樹林が流下能力に与える影響を把握するために樹林が縦断方向に拡大したケース,樹林繁茂位置が異なるケース,樹林密度λが異なるケースでの水理模型実験を行った.得られた結果は以下のようになる. 1) 樹林位置の変化は抗力係数,合成粗度係数に影響を与えた.護岸沿いに繁茂するケースが最も抗力,粗度係数が低い. 2) 樹林規模の拡大は抗力係数を増加させるが合成粗度係数に与える影響は一定の規模以上に繁茂すると少ない. 3) 境界混合係数は一般的な値より低く算出された.このことから主流部と樹林内での運動量交換は少ないことが推察される.境界混合係数を考慮した抗力係数と考慮しない抗力係数を比較すると1割〜4割抗力係数が増加する. 4) 阻害率が増加すると抗力係数は増加することが認められた.また,合成粗度係数はλ=0.0012以上で阻害率0.07以下では急激に増加し,阻害率0.07以上でλ=0.0024では合成粗度係数が0.075,λ=0.0012では合成粗度係数が0.057程度に推移することが認められた.これらは指数関数的に増加することが推察される.また,λ=0.0006では線形的な増加が推察される. |

河道内樹林

|

|

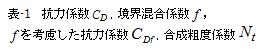

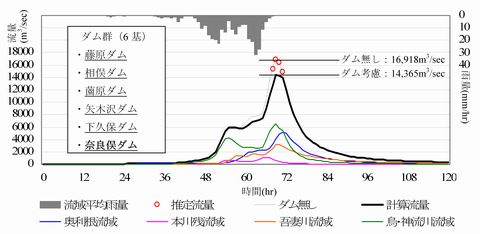

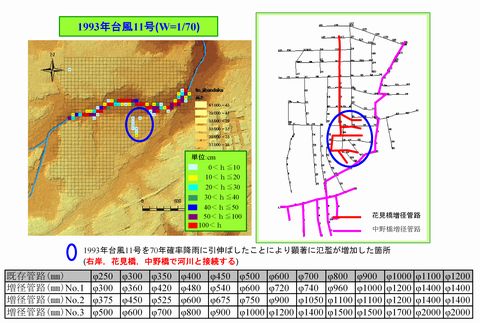

利根川八斗島基準点におけるダム群の治水効果の定量的評価 地球規模で温暖化が進行し、世界各地で異常気象が頻発しており、日本や東南アジアでも洪水による水害が起きている。2004,2005年ではアメリカ、バングラディッシュなどでハリケーン,サイクロンによる洪水・高潮が発生し,多くの人命と財産が失われた。また、日本では2004年、上陸した台風は10個と、近年の台風上陸平均値2.6個を大幅に超える数の台風が上陸した。九州地方、中国・近畿地方をはじめ大淀川,円山川,九頭竜川などに大きな被害をもたらした。また、1時間100mmを越す集中豪雨が頻発し、局所的な都市水害による被害も頻発している。本研究では昭和22年9月、関東地方に大災害をもたらしたカスリーン台風を対象洪水とし,当時,利根川上流域にはダムは全く建設されていなかったもとでの貯留関数法による洪水流出の再現計算を行った。現在,八木沢ダムをはじめ6基のダムが完成したもとではカスリーン台風と同規模の確率降雨(2日間326.3mm,135年超過確率に相当)対しては治水効果が発揮されていることを予測した。 |

ダム6基におけるカスリーン台風のシミュレーション結果(八斗島基準点) |

|

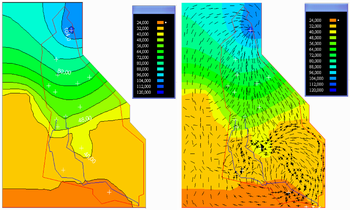

都市域の雨水排水区を対象とした内水氾濫の再現計算と局地豪雨による氾濫予測に関する研究 現在、都市域では、人口や資産の集中により市街化や地下空間を利用した土地利用が多様化している。このような不浸透区域の拡大は、雨水の急速な流出やピーク流量の増大を招き、主に内水氾濫などの都市型水害が頻発している。一方、気象現象では、地球温暖化やヒートアイランド現象による短期的・局所的な集中豪雨や台風の上陸数の増加が都市型水害をより深刻化させている。東京都を流れる神田川流域は、下水道の普及率が現在100%を満たしており、都市型水害の80%が下水道からの溢水による内水氾濫である。内水氾濫は、降雨時に河川の水位が上昇すると下水道から河川への排水、地表面から下水管への雨水の流下が困難になり、地表面に溢れてしまう現象を言う。本研究では、東京都の中野区排水区を対象に、このような複雑な流出過程を地表面の2次元不定流モデルと下水道管路の水理解析を融合させたNILIMを用いて追跡し、氾濫区域の再現と70年超過確率降雨に対する内水氾濫予測を行った。その結果、後方集中型の降雨に対する氾濫区域の広がりは顕著であり、10分〜60分の短時間雨量強度の大きい降雨の影響を受けることが推測された。また、100mm/hの擬似降雨に対する減災対策を検討した結果、1.5倍程度の管路増径が、下水流と河川流の流下能力を抑制せず、氾濫区域を低減させる対策の一つであることを解明した。 |

中野区排水区の内水氾濫減災対策 |

|

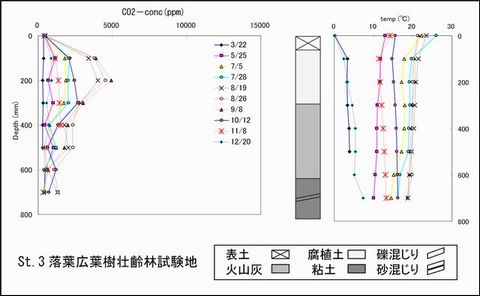

森林流域の Vadose Zone からの物質流出機構に関する研究 森林水文学に関わる研究ではvadose zone(地下水面より上の不飽和層)が重要なキーワードとなっている。土壌に浸透した雨水はvadose zoneにおいて,蒸発・蒸散・地下水帯への浸透などの成分に分配される。また,雨水に含まれる溶存物質はvadose zoneにおいて土粒子による吸着や溶脱,植物根系による吸収,微生物による分解といった影響を受け,その濃度を大きく変化させる。さらにvadose zoneは,酸素,二酸化炭素,メタンなど様々なガスの吸収・発生の場ともなっている。このようにvadose zoneは,水・エネルギー循環,地下水や河川の水質形成,大気環境の形成などに重要な関わりを持っているもののeco-hydrologyの現象の解明はあまり進んでいない。vadose zoneは固相・液相・気相が混在するため複雑な生物反応が起きていること,水・溶質・ガスなどの物理的な挙動が地下水帯に比べてより複雑であることが原因と考えられている。植生の異なるコナラ林,人工的な杉林,幼齢林において土壌水,CO2濃度分布を年間を通じて観測している。土壌中のCO2濃度と地温の関係は深さをパラメータにして指数曲線でよく説明されることがわかった。 |

St.3土壌中CO2ガス濃度,地温及び土壌種類の鉛直分布 |

|

扇状地河川・石田川流域の水質・水文流出解析 本研究は群馬県の伊勢崎市、桐生市、新田郡などの約150平方キロメートルの地域に広がる大間々扇状地に源頭水源をもつ石田川流域を対象として湧水、地下水を含む水質・水文流出解析を行っている。この研究は群馬県土木部,環境衛生研究所との共同研究として実施している。観測調査は地下水、湧水、河川流量、降水量、水質などを現地観測するとともに国、県、市町村と協力しながら資料収集を行なっている。特に、湧水流出の起源に関する涵養域の定量的な水文解析を行うために準3次元地下水流出解析モデルによる検討を行なっている。また、水質調査によって窒素の地下水汚染の分布状況を明らかにし、涵養域まで含む汚濁収支を明らかにした。 |

大間々扇状地・石田川流域の地下水等高線と流向ベクトル |

|

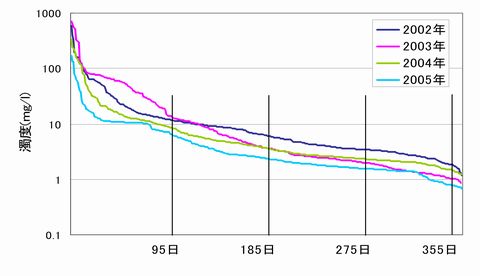

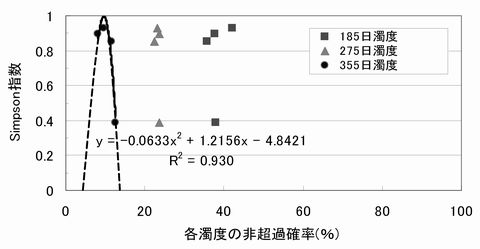

河川の自然再生とEco-Hydraulics&Hydrologyに関する研究 白丸調整池ダムのSS流出負荷量の変動と濁度の底生動物への影響 CHANGES OF SS LOAD IN SIROMARU REGULATING RESERVOIR DAM AND INFLUENCE ON THE BENTHIC ORGANISMS ABOUT TURBIDITY It is an important subject to manage sedimentation of dams appropriately so that the continuity of rivers may be maintained and the influence of the ecosystem on the downstream site may be made to reduce in late years. And it is necessary to examine measures of turbid water. In this study, changes of a pollutant load which sediment affects are cleared quantitatively on Siromaru Dam. Relation between turbidity and the diversity of benthic animals are clarified using a stochastic method. The correlating equation of between turbidity and SS was obtained reliably by calculation of a pollutant load. And an annual discharge-duration curve on the turbidity has been created. A significant relation is accepted, that is between the non-exceeding probability of 355-day turbidity and the Simpson index using stochastic methods of turbidity and benthic animals. This relation is suiting a convex quadratic curve and having the maximum of diversity. Therefore, it became clear that the suitable non-exceeding probability, namely, moderate disturbance frequency exists. |

濁度状況曲線  各濁度の非超過確率とSimpson指数の関係 |

|

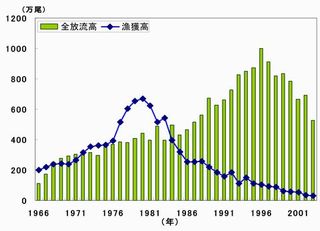

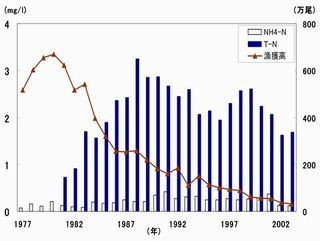

利根川本川におけるアユ減少の要因に関する研究 群馬県ではここ数年、アユの漁獲高が減少している。図-1は群馬県におけるアユの放流高と漁獲高の推移を示したものである。漁獲高減少の要因としては、冷水病、カワウの食害、河川構造物による稚アユの遡上妨害、河川環境の変化などが考えられる。 本研究では、利根川本川の利根大堰より上流の8箇所を対象として物理的・生態学的(水質を含む)視点から春季、夏季、秋季および冬季の年4回の調査を実施した。また、過去の漁獲高や水質等のデータも用いながら、アユ減少の要因を検討している。 付着藻類の成長が低温に適応しているといわれる冬季に付着藻類量が最も少なかった。このことは、濁度の値が冬季において最も大きいことから、水中の光環境が阻害されていることが要因ではないかと推察できる。また、図-2に示した各調査地点の過去の水質データ のうち年平均したNH4-NとT-Nの値と漁獲高の推移をみると、1981年以降、漁獲高が減少しているのに対し、T-Nは増加していることがわかる。また、NH4-Nも増加傾向にあることから、魚毒性のある各窒素成分の増加が漁獲高減少の要因になっている可能性があると推察できる。 |

群馬県におけるアユの放流高と漁獲高  過去のNH4-N、T-N、漁獲高の推移 |

|

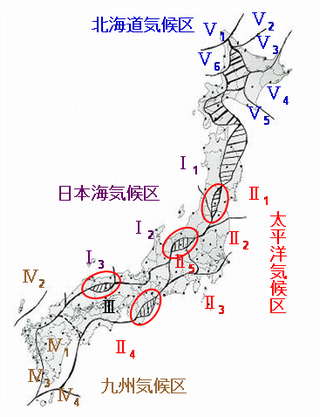

日本の気候区分の再評価に関する研究 近年、地球規模で温暖化が進行し、世界各地で異常気象のもと、日本や東南アジアでも洪水などの水害が起きている。2004,2005年では、アメリカ、バングラディッシュなどでハリケーンや鉄砲水による洪水が起き、多くの人命と財産が失われた。また、日本では2004年、上陸した台風は10個と、台風上陸平均値2.6個を大幅に超える数の台風が上陸し、南海や九州地方、北陸・関西など全国に大きな被害をもたらした。また、一時間100mmを越す集中豪雨が頻発し、局所的な都市水害による被害も多い。また、温暖化の影響は都市部における人口増加によるヒートアイランド現象も気候変動に大きく寄与していると考えられる。本研究では最近の1950-2000年を対象に既往研究と同様に、気温の日較差、降水日数、日照率、水分過剰量の1年間の年変化型の比較検討を行い、新たな気候区分を算定した。既往研究と同様、どの要素も類似した形となったが、2000年の場合は要素ごとに異なる形になった。特に、北海道の変化が著しく全体的に遷移領域が増加し、本州の遷移領域が大きく変化した。しかし、本州における気候区分線の位置に大きな変化は見られなかった。 気候型は日本海型及び太平洋型、瀬戸内海型の3タイプに分類されていたが、2000年も同様に、3タイプに大きく分類された。新たに北海道気候区が形成され、これは、日本海型及び太平洋型のどちらにも属さない独特な気候型となった。また、九州型は瀬戸内海型に類似しており、両者とも日本海型と太平洋型の中間的な気候型と言えるが、明確にし難くなっている。 |

2000年の日本の気候分布 |